译路卌四载,师者赤子心

——记宜春学院外聘教授、江西省首位“资深翻译家”潘华凌教授

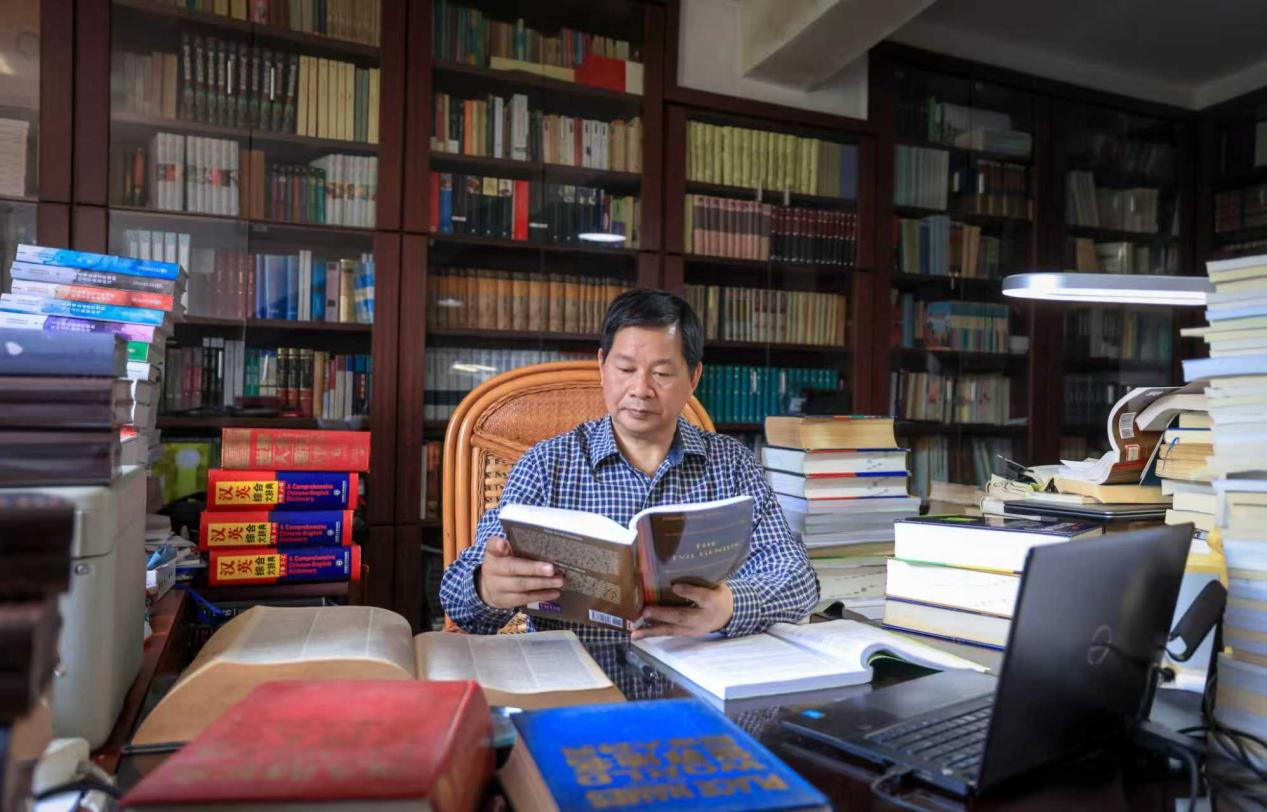

(外国语学院袁翔华)每逢周二、三落霞时分,如果你正好走近人文楼,也许有幸会遇见一位虽年逾六旬却依然精神矍铄、坚守讲台的学者身影。他就是江西省首位中国翻译协会“资深翻译家”称号获得者、外国语学院原院长潘华凌教授。四十多年来,他以笔为桥连通中西文化,以讲台为基培育翻译人才,以前瞻视野推动学科建设,在翻译实践、教学革新与学科发展的三维坐标上,镌刻下属于赣鄱译坛的璀璨印记。

一、学科拓荒:从专业初创到平台建设的战略眼光

从1981年在宜春师专(现宜春学院)踏上讲台算起,潘华凌教授的翻译教学研究之路已走过四十四载春秋。这段贯穿改革开放后中国翻译教育发展的历程,既见证了地方高校外语专业的成长,更镌刻着一位教育工作者对翻译学科的执着坚守。

作为宜春学院外国语学院发展的重要推动者之一、宜春学院翻译学科和专业的奠基者,潘华凌教授以“前瞻布局、实干兴科”的魄力,在担任外国语学院院长期间,大力推动翻译人才培养体系革新:2006年,他主持建立了江西省首座同声传译室。同年,教育部批准复旦大学、广州外语外贸大学和河北师范大学三所高校开设翻译本科专业。他深受鼓舞,迅速行动,于2007年组织申报本校翻译本科专业。其后,经省教育厅备案,于2008年以英语语言文学专业“翻译方向”进行招生。在积累了一定的办学经验之后,于2013年正式设立翻译本科专业。 宜春学院成为江西省较早开设翻译本科专业的高校之一。2014年与中国译协合作,挂牌成立江西省首个LSCAT(语言服务能力测评)师资培训基地。带领团队成立翻译研究中心,主持教育部人文社科项目和国家基础教育外语教学研究项目各一项、省社科规划项目两项,在《中国翻译》《上海翻译》《外语学刊》《外语教学》等期刊发表翻译学术论文多篇,主持《翻译理论与实践》课程先后获评省精品课程和省精品资源共享课程,为翻译学科建设书写了浓墨重彩的一笔。

二、译介译著:架起文明对话的桥梁

(一)文学翻译的拓荒者

“翻译不是机械转换,是让文字在两种文化里都活起来。”潘华凌教授在文学翻译的田野上以拓荒者的姿态深耕不辍,严谨治学。上世纪90年代,他在翻译美国著名作家约翰·奥哈拉的《女明星纳蒂卡·杰克逊》这部以好莱坞女明星为主题的中篇小说时,女主前往摄影棚前吩咐仆人需要携带的东西中包括两包“Philip”,一时间,他因不知这个词所指何物而陷入困境,翻遍工具书无果,在没有网络的年代里,他只能暂停翻译——将已完成的译稿束之高阁,转而系统梳理20世纪美国文化史料。近一年后,终于在商务印书馆出版的美国著名记者兼作家威廉·曼切斯特的鸿篇巨制《光荣与梦想——1932--1972年美国实录》中发现了线索:二战时期,美国女星喜欢抽一种“菲力普”(Philip Morris)牌女士香烟。这部六万多字的中篇后来发表在南京大学《当代外国文学》1998年第一期。这段“为一词考证一年”的经历,成为他“译事求真”理念的生动注脚。他翻译的《福尔摩斯探案全集》《大卫·科波菲尔》《白衣女人》《月亮宝石》《夫妻关系》《老人与海》《消失的地平线》《金篮子旅店》等文学作品,以生动流畅的语言让广大读者感受外国文学的魅力。他在翻译过程中,遇到许多中外文化间差异时,往往会反复推敲,有的放矢地融会贯通,最终为读者呈现了一部传递原作者意图又符合目的表达习惯的作品。正文尽量做到忠实通顺,完整准确传递原文旨意,注释则追根溯源,提供相关信息,拓展文本空间,让文学翻译兼具学术厚度。

潘华凌教授对英国维多利亚时代小说家威尔基·柯林斯作品的系统译介尤为引人注目,从90年代后期翻译《白衣女人》起,坚持翻译柯林斯作品近三十年:2015年,六部柯林斯的长篇小说被纳入漓江出版社的《外国名作家文集·威尔基·柯林斯卷》出版,《夫妻关系》《无名无姓》《阿玛代尔》三部近一百六十万字的大篇幅小说为首译,让柯林斯的作品在国内得以更大规模地呈现,他也成为国内翻译柯林斯作品最多的译者。目前,他仍在翻译柯林斯未被译介的多部小说,以“首译”姿态加强柯林斯作品在中国的译介与传播。为还原维多利亚时代的社会肌理,准确全面地将这些英国维多利亚时代的小说介绍给当今的中国读者,潘教授采用“深度翻译”策略,广泛查阅资料,对其中的诸多内容给予较为详细的注释,译作再现了柯林斯作品跌宕起伏的故事情节,栩栩如生的人物形象,仅漓江出版社出版的六部作品的译注达十万字,这种“译无止境”的治学态度,让每部译作都成为跨越时空的文化对话。《月亮宝石》还于2022年11月被央视科教频道《读书》栏目专题推介。

(二)译介事业的践行者

潘华凌教授积极投身学术译介探索,专注于社会学、心理学前沿领域,翻译了多部重要著作,包括《资本主义与现代社会理论——对马克思、涂尔干和韦伯著作的分析》(合译)、《心灵的炼金术——理性与情感》(合译)、《全球时代的欧洲》《亲密关系的转变》等。他与南京大学郭忠华教授合译英国当代重要思想家安东尼·吉登斯的经典之作《资本主义与现代社会理论》,精准呈现原著对马克思、涂尔干、韦伯三大思想范式的系统梳理。其译文获得读者肯定,评价为“文笔好、翻译不错”,助力这部“社会学领域初学者难以绕开的参考文本”成为国内相关专业的硕博士研究生的重要参考。

同时,潘华凌教授见证了新时代中国翻译学科与翻译事业的建设与发展,并积极参与其中。多年来,他积极组织外国语学院教师参与中国翻译协会开展的各项重要活动、各类翻译师资培训及学术会议,有效提升了教师的翻译学科意识与翻译能力。2011年7月,他随中国翻译协会代表团前往美国旧金山参加第十九届世界翻译大会。2015年初,他与中国译协共同商议,在本校举办了面向国内多所高校教师、为期八天的“语言服务能力测试”培训班。自2015年起,他连任中国译协第七届和第八届理事;2017年至今,担任江西省译协第三届和第四届理事会副会长,始终密切关注着翻译事业的发展。

三、育人薪传:构建“师生共译”培养体系

(一)青年教师培育的领航者

作为江西省高校中青年学科带头人和骨干教师、宜春学院首届“教学名师”,潘华凌教授将四十多年教学经验凝结为“实践导向、师生共译”的独特培养模式,2017年初,他牵头组建外国语学院青年教师“文学翻译坊”,迄今已经坚持了九年,成为青年教师的翻译导师,采取“个人翻译+分享研讨”的方式,每周二下午,人文楼S208室,固定时间固定研讨地,带领十余名青年教师从英国伟大作家查尔斯·狄更斯的挚友兼合作者威尔基·柯林斯的作品入手开展首译训练,累计完成英译汉首译练习八十多万字。参训青年教师同时与中南博集天卷文化传媒有限公司签约进行文学翻译实践,迄今已翻译出版了《棚车少年》系列,《企鹅经典大发现——名人传记》系列,《A to Z神秘案件》系列,《疯狂学校》系列,《荒野求生》系列,《时速一百英里的狗》系列,《纽伯瑞获奖童书》系列等一百二十六部(册),计六百多万字。

(二)学生成长的摆渡人

2018年11月底,退休手续刚办完,潘教授便接到学院返聘邀请,继续主讲翻译本科专业核心课《英汉笔译》,他的教案至今仍是青年教师备课的重要参考。2020年12月,他积极参与学院翻译专业转型发展与改革,受邀组建英语、商务英语和翻译三个英语类专业学生参与的“沁湖译坊”并担任主讲,采用“原著精读—译本对比—首译实践—集体讲评”项目式实践模式带领学生深耕文学翻译。学员从2018级至2024级随着毕业、入学逐年更替、选入,一直三届学生同堂,更在这场每周生均投入四至五小时的翻译修行中收获了成长的惊喜。截至2025年6月,“译坊”二百余名本科学生在他指导下完成英译汉首译练习累计三十多万字。“译坊”中2019级和2020级翻译专业的十六名学生还承担了他独自翻译的英国“国宝级”童书大王伊妮德·布莱顿的系列儿童冒险小说《世界第一少年侦探团》一百六十多万字的初校。逐字逐句对照原文校对,学生深刻体会到了翻译的艰辛与魅力,提升了对翻译的认知和对译文的鉴别能力,是一次难忘的翻译实践活动。五十四名学生从长难句拆分磕绊到斩获各级翻译大赛奖项,二十余名学生考取广外、川外等校翻译硕士,其中2025届翻译专业的熊丽娟、陈珊珊、王梓菲、陈庆庆、赖新炼等同学坚持“译坊”学习长达三年,均考上翻译硕士。以四百零八的高分录取到西南大学的熊丽娟在“译坊”心得中写道:“从拆解句子到打磨译文,潘老师让我找到了翻译的乐趣,这成了我深造的初心。”

此外,潘华凌教授于2011年应邀担任南昌大学翻译专业硕士生导师,担任了五届研究生《名著翻译》课程的教学,独立指导了研究生九名。他的一名研究生坦言:“初见老师觉得很有亲和力,目之所及都是各种英文书籍和他的翻译作品。印象最深的是与老师谈起毕业作品标题的翻译,一个汉字推敲很久,告诉我要自己用语境去体会源语言与目标语言的得体性,获益匪浅。”潘教授认为,“学习外语,母语基础很重要。”“在翻译时,我们还要坚持中国文化的美感,推动中华文化更好走向世界。”

结语:译道长青,薪火不熄

如今,潘华凌教授依旧保持着“上课+翻译”的节奏,正如他自己所言“翻译这个事,只要生命在就能一直做”。纵然时光流转,他不懈怠不停歇,不断超越自己。他曾获称江西省“模范教师”,省高校中青年学科带头人和骨干教师,宜春市学科带头人,宜春学院首届教学名师,四次获得江西省翻译协会翻译成果一等奖。2023年,凭借在翻译实践、教学与行业服务领域的卓越贡献,他被中国译协授予“资深翻译家”称号,成为江西省首位获此殊荣的高校教师。

从青丝到白发,从建立专业到培育人才,从在职到退休,这位用四十四年光阴在译坛耕耘的老教授,正以外聘教师的身份,在三尺讲台上续写着“译事不老,师者常青”的动人篇章。那些译稿上的修订和批注,那些黄昏时分的热烈讨论,终将成为滋养译坛新苗的春雨,让跨文化交流的桥梁在赣鄱大地上代代延伸。

图文编辑:乐美佳

图文一审:聂涵

图文二审:袁翔华

图文三审:高芸 伍忠